記事コンテンツカテゴリ

ショッピングカート

-

カートは空です。

私が店長です

- 名前

- ツジマサオ

- 星座

- 水瓶座

- 趣味

- ガーデニング

ウォールシェルフで神棚を祀れる?選び方や知っておきたいポイントを解説

「神棚を置きたいけれど、今住んでいる部屋の雰囲気に合わなそう」と思ってあきらめている方もいるのではないでしょうか。

そのような方におすすめなのが、ウォールシェルフ(壁に取り付ける棚)を使って設置するタイプの神棚です。

最近では、家の形や内装が昔と大きく変わってきており、神棚の置き方も、人それぞれに変化しています。

ウォールシェルフを神棚として活用するというアイデアなら、省スペースで設置でき、お部屋の雰囲気にも自然と調和するかもしれません。

この記事では、ウォールシェルフを使って神棚を設置する方法や注意点などを紹介します。

ウォールシェルフならモダンな部屋にもなじむ神棚に!

ウォールシェルフを使えば、今風のインテリアにもなじみやすい神棚がつくれます。

昔ながらの和室や棚板がないような部屋でも、壁さえあれば神棚を設置できるのが大きな利点です。

一方で、「普通の棚を使って神棚にしてしまって、本当に大丈夫なの?」と不安に思う方もいるかもしれません。

しかし、現代の暮らしでは、部屋のスペースや雰囲気に合わせた柔軟なスタイルで神棚を設置している家庭が増えています。

そこで、ウォールシェルフを神棚として使ううえで、神棚について、次の点を改めて考えてみましょう。

- 神棚を自宅に祀る意味

- 神棚を祀る正しい形とは?

ここからは、神棚を家で祀る意味や、形にとらわれずに気持ちを込めて設置する考え方について説明します。

神棚を自宅に祀る意味

神棚とは、簡単にいえば「家の中にある小さな神社」のようなものです。

神社でもらったお神札(おふだ)を、神様が宿るものとして飾り、お水や塩、米などのお供え物を置いて祈る場所です。

神棚を家に置くことで、外出して神社に行けない日でも、毎日気持ちを込めて手を合わせることができます。

祈る内容は、たとえば「家族が元気で過ごせるように」や、「仕事がうまくいくように」といった、日々の生活への感謝や願いです。

こうしたお参りを日常の中で行うことで、神様への敬意や感謝の気持ちを自然と持つことができ、心のよりどころにもなるのです。

神棚を祀る正しい形とは?

「神棚って、どうやって置くのが正しいんだろう?」と悩む方もいるのではないでしょうか。

しかし、神棚は形式ばったものではなく、「敬う気持ち」があれば十分です。

昔は和室の鴨居(かもい=ふすまや障子の上にある横木)に神棚を置くことが多かったのですが、今は和室がない家庭も増えてきました。

また、床の間のある家も少なくなっています。

つまり、昔のような形式で神棚を設置することは、現代だと物理的に不可能なことが多いのです。

そうした現代の住まいでは、壁に取り付ける棚や、家具の上を使って神棚を設けるスタイルが一般的になりつつあります。

部屋の広さや間取りに合った方法で、無理のない形で神様を祀る場所を作ることが、何より大切です。

ウォールシェルフで設置する神棚の選び方

ウォールシェルフを使って神棚を設置したいと考える場合、まずは次の5つのポイントを押さえて選ぶようにしましょう。

- 神棚を選ぶポイント①:サイズ

- 神棚を選ぶポイント②:デザイン

- 神棚を選ぶポイント③:材質

- 神棚を選ぶポイント④:耐荷重

- 神棚を選ぶポイント⑤:付属品

以下では、「どのような基準で選べばいいか」をそれぞれ具体的に解説します。

神棚を選ぶポイント①:サイズ

最初に、神棚を置く場所の広さをしっかり確認することが大切です。

神棚は壁に取り付けるため、壁の横幅や高さに合ったサイズのものを選ばないと、設置できなかったり、見た目に違和感が出たりします。

また、お神札を中に入れて飾るタイプの場合は、お神札の高さや幅に対して棚の内寸が十分かどうかを必ず確認しましょう。

デザインが好みでも、サイズが合わなければ使うことは難しいです。

神棚を選ぶポイント②:デザイン

最近は、神棚もインテリアに合わせて選ばれるようになってきました。

大きく分けると、次の4つのタイプがあります。

- 伝統的な宮形

- 箱宮

- モダン

- お札立て

以下からは、それぞれの特徴を見ていきましょう。

伝統的な宮形

宮形(みやがた)は、神社の建物を小さくしたような見た目で、屋根や扉がついた木製の神棚です。

「一社宮(いっしゃぐう)」はお社が1つのタイプ、「三社宮(さんしゃぐう)」はお社が3つ並んでいるものです。

家庭用としては、この2つが主流です。

スペースが限られているなら一社宮、大きめの神棚を置ける場所があるなら三社宮もおすすめです。

宮形は本来、棚板(たないた)の上に置く形式ですが、ウォールシェルフを棚代わりにすれば、場所がなくても設置可能です。

箱宮

箱宮(はこみや)は、箱型のケースの中にお神札を収めるタイプの神棚です。

寒冷地で使われてきた歴史があり、囲炉裏の煙やススから神棚を守る目的で考案されました。

ガラス扉がついているものも多く、ホコリを防ぎやすく、掃除もしやすいのが特徴です。

最近では地域に関係なく、見た目がシンプルで使いやすいという理由で、広く使われています。

モダン

モダン神棚は、現代の住まいに合うように作られた「デザイン神棚」です。

北欧風やナチュラルテイストの家具になじむ形状や色合いで、洋室にも違和感なく設置できます。

ウォールシェルフの上に直接神具を並べるタイプや、穴を開けずに設置できる製品も多いため、賃貸住宅で神棚を置きたい方にも向いています。

お札立て

お札立ては、お神札を立てかけるだけのシンプルな構造で、限られたスペースでも置けるのが特徴です。

一人暮らしやワンルームなど、設置場所が取りづらい方におすすめです。

小さくても神様への敬意を持って祀ることができれば、十分に意味があります。

家具の上に置くタイプや、壁にかけるタイプなどがあり、ウォールシェルフと組み合わせても使えます。

神棚を選ぶポイント③:材質

神棚に使われる木材の種類によって、見た目の雰囲気や価格が変わってきます。

神棚によく使われるのは、以下のような木材です。

| 木材の種類 | 特徴・ポイント |

|---|---|

| ヒノキ | 木目が美しく、香りも良く、防虫性も高い |

| 木曽ヒノキ | ヒノキの中でも特に高級で、耐久性に優れている |

| ケヤキ | ・光沢感があり、重厚で高級感のある印象 ・硬くて耐久性に優れている |

| 白松 | 淡く明るいベージュ系の色味で、すっきりとした木目 |

| ウォールナット | ・濃い色合いでモダンな印象 ・洋室に合わせやすい |

どの木材のウォールシェルフを選ぶかは予算と好みによりますが、丈夫で長く使える素材を選ぶのがポイントです。

神棚を選ぶポイント④:耐荷重

ウォールシェルフと神棚を別々に用意する場合や、神棚に神具を載せる場合は、棚がどれくらいの重さまで耐えられるか(耐荷重)をしっかり確認しておきましょう。

耐荷重を超えて重たいものを載せると、棚ごと落ちてしまう危険があります。

何をどれくらい載せるかをあらかじめ考えてから、耐荷重に合う商品を選んでください。

神棚を選ぶポイント⑤:付属品

神棚には、お供え物を載せるための神具や、棚を設置するための部品が必要な場合があります。

以下のような点を確認しておくと安心です。

- 神具がセットになっているか(別売りかどうか)

- 設置用のピンや取り付け金具が付属しているか

- そのまま置けるのか、自分で準備が必要なのか

特にウォールシェルフタイプの場合、設置のための部品が同梱されているものを選ぶと作業がスムーズです。

おしゃれなウォールシェルフタイプのモダン神棚5選!

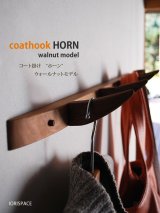

飾り棚・壁掛け店を専門に取り扱っているイオリスペースでは、見た目も美しく、現代の部屋になじみやすいモダンな神棚を豊富にそろえております。

今回はそのなかから、ウォールシェルフタイプの神棚を5点厳選してご紹介します。

- モダン神棚【HITOE(ひとえ)ホワイトモデル】シンプル&モダン

- モダン神棚【FUTAE(ふたえ)ウォールナットモデル】シンプル&モダン

- モダン神棚神具セット タナプラス40+SONAEクルミ

- モダン神棚神具セット タナプラス180+SONAEウォールナット

- モダン神棚神具セット ゼロ70ウォールナット

部屋のインテリアを損なわず、祀る場所としての役割も果たせる商品ばかりです。

5つのウォールシェルフを詳しく見ていきましょう。

モダン神棚【HITOE(ひとえ)ホワイトモデル】シンプル&モダン

HITOE(ひとえ)は、一見すると神棚に見えないほどすっきりとしたデザインが特徴です。

本体は木製で、棚というよりもコンパクトなインテリア小物のような佇まいです。

お神札は、上部の部品を外して中におさめる構造になっており、外から見える部分はシンプル。

こうした構造のため、どんな部屋にも合わせやすくなっています。

横幅は12cmで、一般的な柱とほぼ同じ幅。

ワンルームや賃貸住宅でも、壁や家具のちょっとしたスペースを使って設置できます。

ホワイトの明るい色合いのほか、木目が映えるクルミモデルや落ち着いた色合いのウォールナットモデルなどもあり、インテリアの雰囲気に応じて選べます。

壁への直接取り付けはもちろん、ウォールシェルフと組み合わせたり、家具の上に置いたりと、自由な設置が可能です。

モダン神棚【HITOE(ひとえ)ホワイトモデル】シンプル&モダン

モダン神棚【FUTAE(ふたえ)ウォールナットモデル】シンプル&モダン

FUTAE(ふたえ)は、2枚のお神札を並べて祀れる構造になっており、家族や事業など複数の守り神を祀る場合におすすめです。

お神札は奥の「マガジンラック」状のスペースに立てかけ、手前には細かい線が入った棚板が設けられています。

この棚板は取り外し可能で、お供え物の交換も楽に行えます。

付属の神具としては、ガラスの榊立てやお皿、水玉などがあり、すぐに祀り始められる構成です。

デザインは木のやさしい風合いを活かした上品なもので、現代的な洋室から落ち着いた和室まで幅広く対応します。

仕上げにはプレポリマー塗装が施されており、見た目の美しさと傷つきにくさを兼ね備えています。

モダン神棚【FUTAE(ふたえ)ウォールナットモデル】シンプル&モダン

モダン神棚神具セット タナプラス40+SONAEクルミ

タナプラス40+SONAEは、無垢材でできたウォールシェルフ「タナプラス40」と、神具セット「SONAE(そなえ)」を組み合わせた一体型の神棚です。

神具は、あたたかみのある木材と透明なガラス器を組み合わせており、伝統的な雰囲気とモダンな見た目をバランス良く融合させています。

ウォールシェルフは約1mmの極細ピンで壁に取り付ける構造になっており、賃貸住宅でも大きな穴を開けることなく安心して使えます。

使われている木材「クルミ」は、やわらかい茶色でどんな壁色や家具ともなじみやすく、主張しすぎず、部屋に自然と溶け込むような風合いです。

デザインだけでなく、実用面も考えられている、初心者にも扱いやすい神棚セットといえるでしょう。

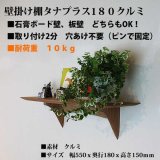

モダン神棚神具セット タナプラス180+SONAEウォールナット

「タナプラス180」という幅広のウォールシェルフと、同じくSONAEの神具を組み合わせたセットです。

棚板の幅は約55cm、奥行きは18cmと、広めのスペースを活かして神具やお神札をゆったりと並べることができます。

耐荷重は10kgと十分あり、お正月や特別な日のお供えを増やしたい時もしっかりと支えられる安心設計です。

使われている木材は、ウォールナット。

深い茶色の落ち着いた色合いが、空間に重厚感と上品さを与えてくれます。

また、神具一式がセットになっているため、すぐに使い始められることも魅力です。

モダン神棚神具セット タナプラス180+SONAEウォールナット

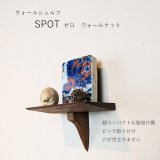

モダン神棚神具セット ゼロ70ウォールナット

ゼロ70ウォールナットは、幅70cmの広々としたウォールシェルフに、お神札と神具を自由に並べて祀れるタイプの神棚です。

お神札が三体ある場合でも、重ならずにゆったりと配置できるため、より丁寧に祀りたい方におすすめです。

神具は、白い陶器でできており、榊立て・瓶子・皿が2つずつ、水玉が1つの合計7点セット。

伝統的な神具を使いつつも、宮形を置かない開放的なデザインで、現代的なスタイルに調和しています。

使われている木材は無垢のウォールナットで、木のぬくもりを感じられる美しい木目と色合いが特徴です。

和室にも洋室にもなじみやすく、インテリア性も高いため、こだわりの空間づくりにも役立つ製品です。

ウォールシェルフで神棚を設置する際に知っておきたいポイント

自宅に神棚をお祀りする場合、設置するのに理想的な場所や方角があります。

特に、次のようなことはあらかじめ押さえておきたいです。

- 神棚を祀るのに適した場所

- 神棚を祀るのに適した方角

- 最上階以外に神棚を祀る場合

良い環境で日々お参りできるように、設置場所や方角、注意点など、ウォールシェルフで神棚を祀るときに覚えておきたいことを見ていきましょう。

神棚を祀るのに適した場所

神棚を置く場所としてふさわしいのは、次のような条件がそろっているところです。

- 家族がよく集まる場所(例:リビングやダイニング)

- 明るくて掃除しやすく、清潔を保ちやすいところ

- 見上げるようにお参りできる、高めの位置

一方で、避けたほうが良い場所も次のようにあります。

- 個室や寝室など、ほかの人が入りにくい場所

- 玄関やドアの上(人の出入りが多く、落ち着きにくい)

- トイレやキッチン(不衛生になりやすい)

ただし、キッチンのなかでも冷蔵庫の上のスペースは例外的に良いとされています。

食べ物を扱う場であり、神様に恵みを感謝する場所として意味を持つからです。

神棚を祀るのに適した方角

神棚を置くときは、お神札の向きが南か東を向くようにするのが良いとされています。

これは、太陽の昇る東や明るい南の方向が、古くから縁起が良いとされてきたためです。

ウォールシェルフを取り付けるときは、北や西の壁に棚を設ければ、自然と神棚が東や南を向く配置になります。

ただし、部屋の作りや事情でどうしてもその向きにできないときは、ほかの方角に置いても問題はありません。

大事なのは、神様を敬う気持ちです。

最上階以外に神棚を祀る場合

マンションや2階建ての家などで、神棚の上に別の部屋がある場合には「雲」や「天」と書かれた紙や飾りを神棚の上に貼ることがあります。

これは、神棚の上には何もない空が広がっているという意味合いを持たせ、神様への礼儀を保つための工夫です。

最近は、紙に文字を書くのではなく、木でできた「雲」や「天」のプレートや装飾品も販売されており、モダンなデザインの神棚とも合わせやすくなっています。

ウォールシェルフで神棚を設置したら神具やお供え物を並べよう

神棚を設置したら、次は神具やお供え物を整えて、お祀りのかたちを完成させましょう。

神具としてよく使われるのは以下のようなものです。

- 米・塩を載せる「皿」

- 水を入れる「水玉」

- お神酒を入れる「瓶子」

- 榊という葉を立てる「榊立て」

お供え物を並べる順番もポイントがあります。

以下のように配置するのが基本です。

- 真ん中に「米」

- 米の右側に「塩」、左側に「水」

- お神酒(瓶子)は左右に対で配置

- 榊立てはさらに外側か後方に

スペースに限りがある場合は、すべてそろえなくてもかまいません。

できる範囲で気持ちを込めて祀ることが大切です。

新しい神棚を検討している人によくある質問

新しい神棚を購入する機会はあまり多くないため、さまざまな疑問が頭に浮かぶ方もいるでしょう。

ここでは、神棚についてよくある質問にお答えします。

引っ越しやインテリアに合わせて神棚を新しくしても大丈夫?

はい、大丈夫です。

神棚はずっと同じものを使い続けなければならないという決まりはありません。

引っ越しやリフォームを機に、住まいの雰囲気に合った神棚に新調することで、気持ちも新たにお参りしやすくなります。

今までお祀りしていた神棚を処分したいときはどうすればいい?

不要になった神棚は、神社にお願いしてご祈祷とお炊き上げをしてもらうのが正式な方法です。

こうした方法は、長くお祀りしてきた神棚を丁寧に送り出す儀式です。

近くに神社がない場合は、配送で神棚を送り、遠方からでもお炊き上げをしてくれるサービスもあります。

一部の大きな神社や、インターネット経由の業者が対応しています。

賃貸の部屋にも壁掛けタイプの神棚を設置できる?

はい、可能です。

最近では、クギやビスを使わず、細いピンで設置できる神棚やウォールシェルフが増えています。

この方法なら、壁に目立つキズが残らないので、退去時にも安心です。

購入前には、「ピン止めタイプ」や「賃貸対応」と記載されているかを確認しましょう。

神棚を仏壇のある部屋に祀ってもいい?

同じ部屋に神棚と仏壇を置くこと自体は問題ありません。

ただし、配置の仕方に少し注意が必要です。

- 神棚と仏壇は「向かい合わない」ようにする(お参りのときに背を向けないため)

- 神棚は仏壇よりも「高い位置」に設置する

- 神棚が仏壇の「真上」に来ないようにする

こうした配置は、神様と仏様のどちらにも、敬意を持ってお祀りするための工夫です。

どちらかを軽んじているわけではなく、両方を大切にするための配置の知恵と考えてください。

おしゃれなインテリアにも似合うウォールシェルフで神棚をお祀りしよう

今回は、ウォールシェルフを使って神棚を設置する方法や選び方、そして実際に使えるおしゃれな製品までを、わかりやすくご紹介しました。

ウォールシェルフを上手に使えば、和風ではない現代の部屋にも自然となじむ形で神棚を設置できます。

神棚を選ぶときは、まず棚や設置場所に合ったサイズを確認しましょう。

部屋の雰囲気になじむデザインか、使われている木材の種類や色合いもチェックしておくと、見た目や価格に納得して選べます。

また、神具を載せる予定があるなら、棚板の耐荷重を確認することも重要です。

今回ご紹介している神棚やウォールシェルフは、イオリスペースが手がけている製品です。

イオリスペースでは、無垢材を使用した棚や雑貨を、熟練の職人が一つひとつ丁寧に手作りしています。

見た目の美しさはもちろん、実用性にも優れた製品を多数取りそろえていることが特徴です。

木のあたたかみと、洗練されたデザインが調和する神棚は、現代の住まいにもすっきりとなじみます。

もし神棚の新調をお考えでしたら、ぜひ選択肢の一つとして検討してみてください。